Wie funktioniert die Wärmepumpe?

Wärmepumpen schonen das Klima, denn sie beziehen je nach Konfiguration rund dreiviertel der Energie zum Heizen aus der Umwelt. Die gängigsten Wärmequellen sind Luft, Erdreich und Grundwasser. Um die kostenlose Umweltwärme nutzbar zu machen, benötigen Wärmepumpen lediglich einen kleinen Anteil Strom für Antrieb und Pumpe. Technik, rechtliche Vorgaben und Kosten unterscheiden sich danach, ob die Energie der Luft, Erde oder dem Wasser entzogen wird.

Wärmepumpe: Umgekehrtes Prinzip eines Kühlschranks

Wenn es draußen richtig kalt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man auch drinnen friert. Denn Wärme bewegt sich immer entlang eines Temperaturgefälles, vom Wärmeren zum Kälteren. Diesem scheinbar unumgänglichen Naturgesetz schlägt die Wärmepumpe ein Schnippchen. Mit ihr ist es möglich, Wärme entgegen dem Temperaturgefälle zu verschieben, also vom Kalten ins Wärmere. Wie das geht? Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist im Prinzip identisch mit der eines altbekannten Alltagsgerätes: dem Kühlschrank. Während der Kühlschrank allerdings seinem Innenraum die Wärme entzieht und nach draußen abgibt, entzieht die Wärmepumpe dem Außenbereich die Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Die Wärmepumpe macht sich dafür ein physikalisches Prinzip, den so genannten Joule-Thomson-Effekt zunutze. Neben der Heizfunktion vermag es die Wärmepumpe in Verbindung mit einer Flächenheizung aber auch Gebäude zu kühlen und daher ist sie der Joker für die Wärmewende.

Sonstige

Wärmepumpe: Geniale Technik - einfach erklärt!

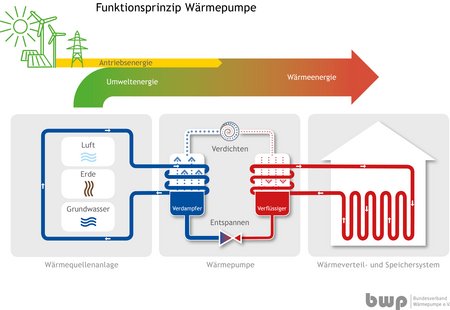

Eine Wärmepumpen-Heizungsanlage besteht aus drei Teilen: der Wärmequellenanlage, die der Umgebung der benötigte Energie entzieht; der eigentlichen Wärmepumpe, die die gewonnene Umweltwärme nutzbar macht; sowie dem Wärmeverteil- und Speichersystem, das die Wärmeenergie im Haus verteilt oder zwischenspeichert. Der technische Prozess läuft dabei in drei Schritten ab.

Historie der Wärmepumpe

Die Entwicklung der Wärmepumpentechnologie geht bis ins 19. Jahrhundert zurück: Der Franzose Nicolas Carnot veröffentlichte 1824 erste Grundsätze zum Wärmepumpenprinzip. Gut 100 Jahre später gingen in Zürich die ersten größeren Wärmepumpenanlagen zur Beheizung von Gebäuden in Betrieb. Im Jahr 1969 schloss Klemens Oskar Waterkotte die erste Erdwärmepumpe in Deutschland an. Seitdem haben sich Wärmepumpen zur Raumheizung und für die Warmwasserbereitung zu einer ebenso zuverlässigen wie umweltfreundlichen Heizungsvariante entwickelt. Dank der jahrelangen Erfahrungen wird die Technologie zudem durch Innovationen ständig weiter entwickelt.

Schritt 1: Gewinnung

In der Wärmequellenanlage zirkuliert eine Flüssigkeit, häufig eine Sole, d.h. Wasser, das mit Frostschutzmittel versetzt ist. Die Flüssigkeit nimmt die Umweltwärme, z.B. aus dem Erdreich oder dem Grundwasser, auf und transportiert diese zur Wärmepumpe. Eine Ausnahme bilden Luft-Wärmepumpen. Diese saugen über einen Ventilator die Außenluft an, die der Wärmepumpe die Umgebungswärme zuführt.

Schritt 2: Nutzbarmachung

In der Wärmepumpe befindet sich ein weiterer Kreislauf, in dem ein so genanntes Kältemittel zirkuliert. In einem Wärmetauscher, dem Verdampfer, wird die Umweltenergie von dem ersten Kreislauf auf das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Bei Luftwärmepumpen erhitzt die Außenluft das Kältemittel. Der Kältemitteldampf wird nun zu einem Verdichter/Kompressor weitergeleitet. Dadurch hebt sich das Temperaturniveau des gasförmigen Kältemittels, es wird also heißer. In einem weiteren Wärmetauscher, dem so genannten Verflüssiger, wird das unter hohem Druck stehende, heiße Kältemittelgas nun kondensiert, wobei es seine Wärme wieder abgibt. Anschließend wird das verflüssigte Kältemittel zu einer Drossel, in der der Druck des Kältemittels wieder verringert wird, geleitet. Das nun flüssige, entspannte Kältemittel wird schließlich zum Verdampfer zurückgeführt.

Schritt 3: Beheizung

In dem zu beheizenden Gebäude befindet sich nun das Wärmeverteil- und Speichersystem. Darin zirkuliert als Heizmedium in der Regel Wasser. Dieses Wasser nimmt die Wärme, die das Kältemittel im Verflüssiger abgibt, auf und leitet dieses entweder zu einem Verteilersystem, wie z.B. Flächenheizungen oder Heizkörpern, oder zu einem Heizungspuffer- bzw. Warmwasserspeicher.

„Hinweis: Bei niedriger Vor- und Rücklauftemperatur und einer daraus resultierenden angemessenen Temperaturspreizung kann die Wärmepumpe besonders energieeffizient, d.h. mit möglichst hoher Jahresarbeitszahl (JAZ) arbeiten. Insbesondere Niedertemperaturheizungen arbeiten daher ideal in Verbindung mit einer Wärmepumpe, da sie die Wärme auf wirtschaftliche Art und Weise zur Verfügung stellen und dadurch niedrige Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 35 °C nutzen. Zudem kann in Verbindung mit dem Flächenheizsystem auch gekühlt werden (siehe „Kühlen mit der Wärmepumpe“). Erkundigen Sie sich hier über innovative Flächenheiz- und –kühlsysteme. Zudem hängen mit der JAZ auch die Fördermöglichkeiten für Ihre Wärmepumpe zusammen, d.h. je besser die JAZ ausfällt, desto wahrscheinlicher ist eine Förderung. Nutzen Sie gerne für weitere Informationen zu Ihrem Wärmepumpenprojekt den Förderrechner des BWP.“

Buchempfehlung

- Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Seifert erstellt als zertifizierter Sachverständiger Privat- und Gerichtsgutachten für Wärmepumpenanlagen. Er ist EU-zertifizierter Wärmepumpeninstallateur und Mitglied im Beirat Handwerk des Bundesverbands Wärmepumpe sowie Mitglied im Bundesverband Geothermie.

2. Ratgeber Wärmepumpe. Klimaschonend, effizient, unabhängig (2023)

- Frank-Michael Baumann ist promovierter Physiker und hat über viele Jahre hinweg die EnergieAgenturNRW geleitet. Er ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. und war lange Jahre Mitglied im VDI-Fachausschuss Regenerative Energien.

3. Wärmepumpen. Heizen - Kühlen - Umweltenergie nutzen (2013)

- Dr.-Ing. Marek Miara arbeitet als Forscher am Fraunhofer-Institut für Solarenergiesysteme ISE seit über 15 Jahren Jahren. Sein Schwerpunkt liegt u.a. auf der Ermittlung und Bewertung der Effizienz von Wärmepumpensystemen und Gebäuden mit geringem Energieverbrauch.

Wie laut sind Wärmepumpen wirklich?

09.02.2021Helge Bahr

Die Beurteilung, wie laut Wärmepumpen wirklich sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Bei der Wahl des idealen Aufstellungsortes gilt es verschiedene Grundregeln zu beachten, wie zum Beispiel die richtigen Abstände, die Entkopplung des Gerätes vom Gebäude, und ein freier Austritt der abgeblasenen Luft. Nähere Informationen zum Einmaleins der Wärmepumpenaufstellung findet man im Leitfaden Schall des BWP.

Die Beurteilung zur Lautstärke einer Wärmepumpe hängt zudem stark auch vom subjektiven Empfinden jedes Einzelnen ab. Wenn sich die Wärmepumpe im Sichtbereich des Nachbarn befindet, sollte dieser auch in die Planung einbezogen werden, um Streit zu vermeiden. Schließlich kann auch ein sehr leises Gerät für manchen Nachbarn allein durch sein Erscheinungsbild laut wirken. Bei der Besichtigung von Referenzobjekten sollten Sie also nicht nur genau hinschauen, sondern auch -hören.

Ich persönlich empfehle in dicht besiedelten Wohngebieten eher Erdwärmepumpen zu installieren. Die arbeiten fast geräuschlos und in der Regel mit höheren Jahresarbeitszahlen als Luftwärmepumpen. Durch die Möglichkeit der Installation von Spiralkollektoren entfallen teure Tiefenbohrungen auch bei begrenztem Platzangebot.

Oliver Nick

Die Frage nach der Lautstärke von Luftwärmepumpen ist nicht pauschal zu beantworten, da sie zum einen vom Fabrikat selber, zum anderen maßgeblich von der Art der Aufstellung (Außenaufstellung, Split-Wärmepumpe, Innenaufstellung) abhängt. Einen ganz wichtigen Einfluss hat die Wahl des Standortes, denn durch Schallreflektionen kann die Lautstärke der Wärmepumpe stark beeinflusst werden. Deshalb sollte die Auswahl von Fabrikat und Standort gewissenhaft, idealerweise durch einen erfahrenen WP-Installateur erfolgen.

Wir setzen in unserem Handwerksbetrieb beispielsweise nur noch auf modulierende Split-Luftwärmepumpen mit großen Wärmetauschern, bei denen der Kompressor stets im Heizraum positioniert ist. Das ist in meinen Augen ideal für Effizienz und Schallmanagement.

Volker Weinmann

Es ist schwierig, generelle Aussagen über die Lautstärke von Luft-Wärmepumpen zu treffen, da sich die Modelle stark unterscheiden. Für die Lärmentwicklung ist außerdem der Aufstellungsort von maßgeblicher Bedeutung. Es ist daher unerlässlich, die Wärmepumpe von einem fachkundigen Installateur anbringen zu lassen und dabei die baulichen Gegebenheiten wie auch die Schallwerte der Wärmepumpe zu berücksichtigen. Vereinfacht lässt sich natürlich sagen, je weiter entfernt die Wärmepumpe aufgestellt wird, desto niedriger ist der Geräuschpegel.

Planer und Anlagenbauer unterstützt der BWP mit Fortbildungen und Schulungsmaterial wie dem Leitfaden „Schall“, der hier kostenlos zum Download bereitsteht.

Karl-Heinz Stawiarski

Eine fachgerecht ausgeführte Wärmepumpenanlage wird von Bewohnern oder Nachbarn in der Regel nicht oder zumindest nicht als störend wahrgenommen. Schließlich werden die in Deutschland gültigen Schallschutzvorschriften in der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)“ geregelt. Die hier definierten Richtwerte für reine Wohngebiete liegen tagsüber bei max. 50 dB(A) und nachts bei max. 35 dB(A) – letzteres entspricht etwa einem leisen Radio. Zudem regelt die DIN 4109, dass unmittelbar an den Fenstern schutzbedürftiger Räume, wie Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern, die zu erwartenden Schalldruckpegel bereits während der Planungsphase rechnerisch abgeschätzt werden müssen.

Insbesondere bei Reihen- oder Doppelhäusern ist aufgrund geringer Bauabstände eine akribische Planung des Aufstellungsortes und fachgerechte Ausführung der gesamten Wärmepumpenanlage unerlässlich. Nur so können die Vorschriften zum Schallschutz zuverlässig eingehalten werden. Verbrauchern empfehlen wir deshalb, bereits beim Kauf einer Wärmepumpe auf das EHPA Gütesiegel zu achten, das nur Wärmepumpen erhalten, deren Leistungsdaten (darunter auch die Schalleistung) von einem unabhängigen Testzentrum bestätigt wurden. Um eine fachgerechte Planung und Installation sicherzustellen, sollten sich Verbraucher nur an erfahrene Fachinstallateure wenden, die postleitzahlengenau unter www.waermepumpen.de ermittelt werden können.