Funktion Kältekreislauf

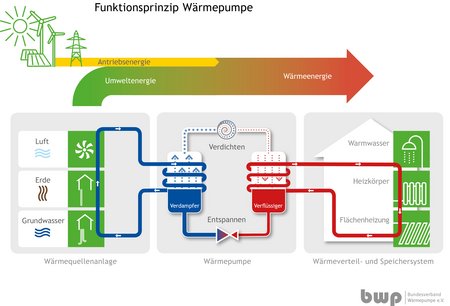

Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Wärme. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das Kältemittel, das in der Wärmepumpe in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. In einem Wärmetauscher, dem Verdampfer, wird die Umweltenergie auf das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Der Kältemitteldampf wird zu einem Verdichter/Kompressor weitergeleitet. Dadurch hebt sich das Temperaturniveau des gasförmigen Kältemittels, es wird heißer. In einem weiteren Wärmetauscher, dem so genannten Verflüssiger, wird das unter hohem Druck stehende, heiße Kältemittelgas nun kondensiert, wobei es seine Wärme wieder abgibt, beispielsweise an den Heizungskreislauf. Anschließend wird das verflüssigte Kältemittel zu einer Drossel, in der der Druck des Kältemittels wieder verringert wird, geleitet. Das entspannte Kältemittel wird schließlich zum Verdampfer zurückgeführt und der Kreislauf beginnt von neuem.

F-Gase Verordnung

Die neu eingeführte Verordnung (EU) 2024/573 (im Folgenden F-Gase-VO genannt), die sich auf fluorierte Treibhausgase bezieht, trat am 11.3.2024 in Kraft und ersetzte nach intensiven Verhandlungen die vorherige Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

Die F-Gase-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Emissionen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) zu reduzieren. Diese EU-Verordnung ist in Deutschland unmittelbar anwendbar und muss ansonsten nur in einzelnen Aspekten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung regelt die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von F-Gasen sowie die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung.

Hauptziele der F-Gase-Verordnung

- Reduzierung der Emissionen: Verringerung der Emissionen von F-Gasen durch schrittweisen Ausstieg aus ihrer Verwendung und Förderung von Alternativen mit geringerem Treibhauspotenzial.

- Verbesserung der Dichtheit von Anlagen: Einführung von Vorschriften zur Verhinderung von Leckagen in Geräten und Anlagen, die F-Gase enthalten.

- Verbesserung der Rückgewinnung und Entsorgung: Sicherstellung, dass F-Gase am Ende ihrer Lebensdauer sicher zurückgewonnen und entsorgt werden.

Wichtige Bestimmungen der F-Gase-Verordnung

- Verwendungseinschränkungen: Bestimmte Anwendungen von F-Gasen sind verboten oder unterliegen strengen Kontrollen.

- Mengenmäßige Begrenzungen (Phase-down): Die Gesamtmenge an F-Gasen, die in die EU eingeführt werden dürfen, wird schrittweise reduziert.

- Zertifizierung und Schulung: Personen und Unternehmen, die mit F-Gasen arbeiten, müssen zertifiziert sein und entsprechende Schulungen absolvieren.

- Berichterstattung: Unternehmen müssen über ihre Verwendung von F-Gasen berichten und Nachweise über die Einhaltung der Vorschriften erbringen.

BWP-Position zum Umstieg auf "natürliche" Kältemittel

Der BWP unterstützt die progressive Markteinführung natürlicher Kältemittel als Ersatz für die Verwendung synthetischer Kältemittel, die mit wenigen Ausnahmen zur Gruppe der PFAS gehören.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu natürlichen Kältemitteln. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio außen aufgestellter Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Markt verbreitet. Diese Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, wie unter anderem an den Förderstatistiken abzulesen ist. Durch den seit Beginn dieses Jahres verfügbaren Förderbonus in Höhe von 5 Prozentpunkten für den Einbau von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – (BEG EM) wird sich die Marktdurchdringung weiter verstärken.

Die europäische F-Gase-Verordnung gibt der Wärmepumpenbranche einen gesetzlichen Planungsrahmen für den Ausstieg aus synthetischen Kältemitteln vor („Phase-Down“). Mit der 2024 in Kraft getretenen Novellierung wurde der Zeitplan neu festgelegt, wie schnell dieser Umstieg in den einzelnen Varianten und Leistungsgrößen von Wärmepumpen zu erfolgen hat. Der BWP unterstützt Einschränkungen für F-Gase soweit diese in einem angemessenen Zeitpfad stattfinden und berücksichtigen inwiefern in den jeweiligen Produktgruppen und Leistungsklassen bereits Lösungen in ausreichender Menge am Markt verfügbar sind.

Die Branche entwickelt darüber hinaus mit Hochdruck sichere und effiziente Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln für weitere Anwendungsbereiche, beispielsweise für die Innenaufstellung. Der BWP setzt sich in diesen Fällen für einen ambitionierten, aber realistischen Zeitplan für die Nutzung alternativer Kältemittel ein, der den Entwicklungs- und Produktionsvorlauf der Hersteller berücksichtigt

Durch die derzeit geltende F-Gase-Verordnung darf es jedenfalls nicht zu einer Gefährdung des Wärmepumpenhochlaufs kommen. Jede zusätzliche Wärmepumpe, die eine fossil betriebene Heizung ersetzt, stellt unabhängig davon mit welchem Kältemittel sie betrieben wird, einen immensen und unverzichtbaren Mehrwert für den Klimaschutz dar. In einem typischen Einfamilienhaus spart eine Wärmepumpe gegenüber einem mit Erdgas befeuerten Heizkessel durchschnittlich 4 Tonnen CO2 im Jahr ein.

Ansprechpartner

Felix Uthoff

Referent Technik und Normung

Wie laut sind Wärmepumpen wirklich?

09.02.2021Helge Bahr

Die Beurteilung, wie laut Wärmepumpen wirklich sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Bei der Wahl des idealen Aufstellungsortes gilt es verschiedene Grundregeln zu beachten, wie zum Beispiel die richtigen Abstände, die Entkopplung des Gerätes vom Gebäude, und ein freier Austritt der abgeblasenen Luft. Nähere Informationen zum Einmaleins der Wärmepumpenaufstellung findet man im Leitfaden Schall des BWP.

Die Beurteilung zur Lautstärke einer Wärmepumpe hängt zudem stark auch vom subjektiven Empfinden jedes Einzelnen ab. Wenn sich die Wärmepumpe im Sichtbereich des Nachbarn befindet, sollte dieser auch in die Planung einbezogen werden, um Streit zu vermeiden. Schließlich kann auch ein sehr leises Gerät für manchen Nachbarn allein durch sein Erscheinungsbild laut wirken. Bei der Besichtigung von Referenzobjekten sollten Sie also nicht nur genau hinschauen, sondern auch -hören.

Ich persönlich empfehle in dicht besiedelten Wohngebieten eher Erdwärmepumpen zu installieren. Die arbeiten fast geräuschlos und in der Regel mit höheren Jahresarbeitszahlen als Luftwärmepumpen. Durch die Möglichkeit der Installation von Spiralkollektoren entfallen teure Tiefenbohrungen auch bei begrenztem Platzangebot.

Oliver Nick

Die Frage nach der Lautstärke von Luftwärmepumpen ist nicht pauschal zu beantworten, da sie zum einen vom Fabrikat selber, zum anderen maßgeblich von der Art der Aufstellung (Außenaufstellung, Split-Wärmepumpe, Innenaufstellung) abhängt. Einen ganz wichtigen Einfluss hat die Wahl des Standortes, denn durch Schallreflektionen kann die Lautstärke der Wärmepumpe stark beeinflusst werden. Deshalb sollte die Auswahl von Fabrikat und Standort gewissenhaft, idealerweise durch einen erfahrenen WP-Installateur erfolgen.

Wir setzen in unserem Handwerksbetrieb beispielsweise nur noch auf modulierende Split-Luftwärmepumpen mit großen Wärmetauschern, bei denen der Kompressor stets im Heizraum positioniert ist. Das ist in meinen Augen ideal für Effizienz und Schallmanagement.

Volker Weinmann

Es ist schwierig, generelle Aussagen über die Lautstärke von Luft-Wärmepumpen zu treffen, da sich die Modelle stark unterscheiden. Für die Lärmentwicklung ist außerdem der Aufstellungsort von maßgeblicher Bedeutung. Es ist daher unerlässlich, die Wärmepumpe von einem fachkundigen Installateur anbringen zu lassen und dabei die baulichen Gegebenheiten wie auch die Schallwerte der Wärmepumpe zu berücksichtigen. Vereinfacht lässt sich natürlich sagen, je weiter entfernt die Wärmepumpe aufgestellt wird, desto niedriger ist der Geräuschpegel.

Planer und Anlagenbauer unterstützt der BWP mit Fortbildungen und Schulungsmaterial wie dem Leitfaden „Schall“, der hier kostenlos zum Download bereitsteht.

Karl-Heinz Stawiarski

Eine fachgerecht ausgeführte Wärmepumpenanlage wird von Bewohnern oder Nachbarn in der Regel nicht oder zumindest nicht als störend wahrgenommen. Schließlich werden die in Deutschland gültigen Schallschutzvorschriften in der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)“ geregelt. Die hier definierten Richtwerte für reine Wohngebiete liegen tagsüber bei max. 50 dB(A) und nachts bei max. 35 dB(A) – letzteres entspricht etwa einem leisen Radio. Zudem regelt die DIN 4109, dass unmittelbar an den Fenstern schutzbedürftiger Räume, wie Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern, die zu erwartenden Schalldruckpegel bereits während der Planungsphase rechnerisch abgeschätzt werden müssen.

Insbesondere bei Reihen- oder Doppelhäusern ist aufgrund geringer Bauabstände eine akribische Planung des Aufstellungsortes und fachgerechte Ausführung der gesamten Wärmepumpenanlage unerlässlich. Nur so können die Vorschriften zum Schallschutz zuverlässig eingehalten werden. Verbrauchern empfehlen wir deshalb, bereits beim Kauf einer Wärmepumpe auf das EHPA Gütesiegel zu achten, das nur Wärmepumpen erhalten, deren Leistungsdaten (darunter auch die Schalleistung) von einem unabhängigen Testzentrum bestätigt wurden. Um eine fachgerechte Planung und Installation sicherzustellen, sollten sich Verbraucher nur an erfahrene Fachinstallateure wenden, die postleitzahlengenau unter www.waermepumpen.de ermittelt werden können.